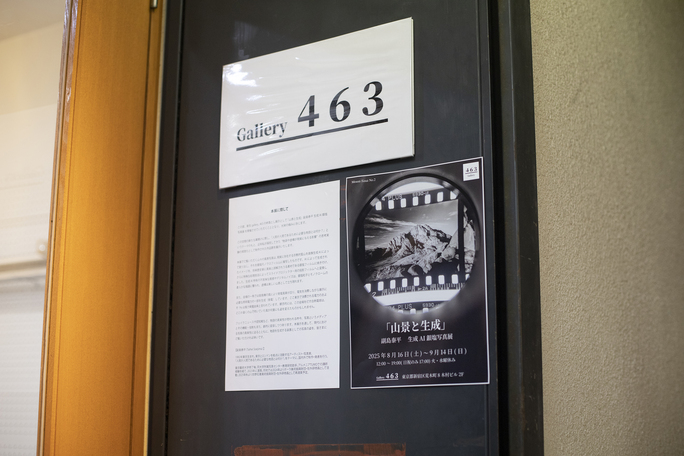

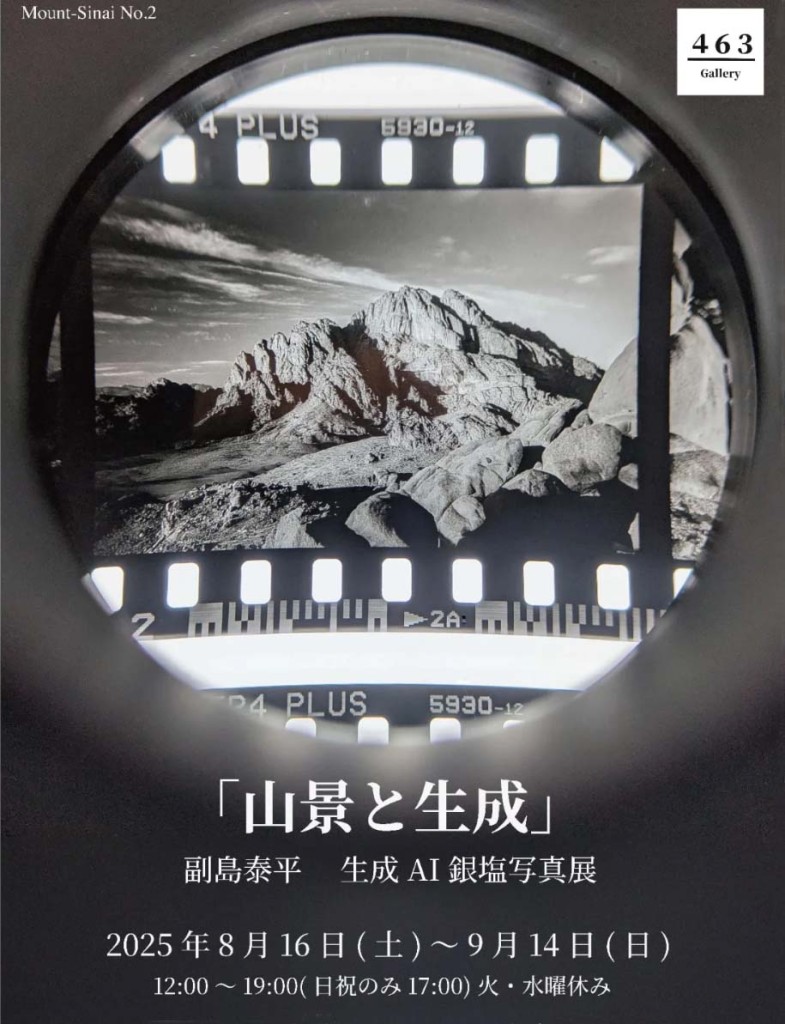

フェイクか、リアルか。生成AI銀塩写真のインパクト――副島泰平写真展『山景と生成』、四谷三丁目ギャラリー463にて開催

写真展『山景と生成』が、この夏、四谷三丁目の老舗中古カメラ店『我楽多屋』が新たに開設した展示スペース『ギャラリー463』で開催中です。

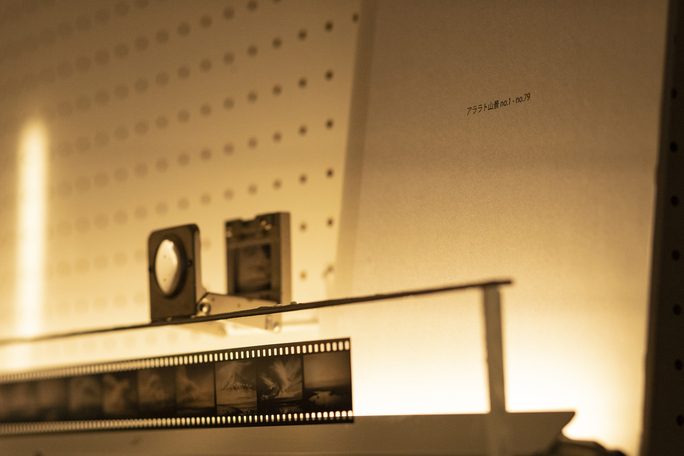

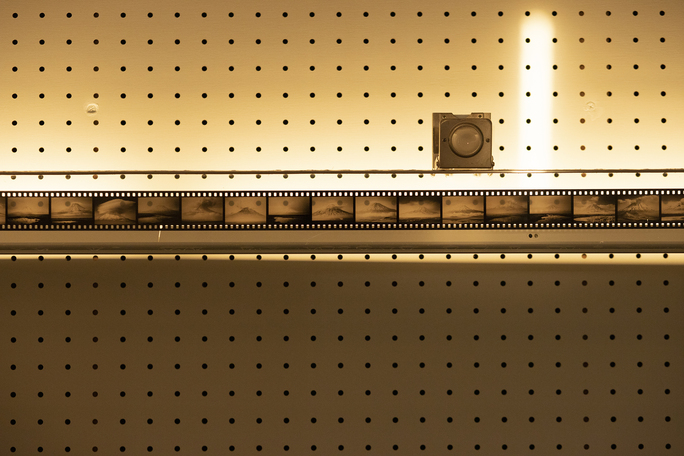

本展では、生成AI技術を駆使しつつも、それに頼りきらず、写真のアナログ性を象徴する銀塩フィルムにその生成イメージを焼き付けるという、独特な手法を用いた写真作品を展示しています。モチーフとなったのは、『アララト山』、『シナイ山』を中心とする実在する山々。“物語や虚構が現実に与える影響”について、観る人の感覚に問いかける作品が並びます。

観る人を驚かせる独創的な写真展示

これらの作品を手掛けたのは、東京とロンドンを拠点に活動するアーティストで写真家の副島泰平(そえじまたいへい)さん。現在、国内外で注目を集める新進気鋭の作家です。

今回は、副島さんに作品に込めた思いやその表現方法の狙い、また、このギャラリーを立ち上げた我楽多屋さんとの縁についても語っていただいたギャラリートークをお届けします。

編集部(以下、編):副島さんは大学では彫刻を学ばれていたそうですね。写真に興味を持たれたのはどんなことがきっかけだったのでしょうか。

副島さん(以下、副):最初にカメラの楽しさを知ったのは、自分の彫刻を撮るためにデジカメを買ったときですね。もともと僕は彫刻科だったので、自分の作品を撮るのが目的でした。一眼レフを買ったんですけど、レンズが高くて……。で、調べてみたら、古いレンズも使えるらしいとわかって、じゃあつけてみようかな、と。そこから一気にカメラにどハマりしました。その後くらいに、お隣りの我楽多屋さんを知ったんです。

編:そうだったんですね。我楽多屋さんでフィルムカメラにも出会われて?

副:はい。10年ほど前、家族でこの辺りに来る用事があって、そのついでに僕だけここに立ち寄ったんです。そのときに、ニコンFEというカメラを確か3,000円で買いまして。どこに行くときも持っていってフィルムカメラの楽しさを知って、どんどんのめり込んでいった感じですね。

それからカメラアクセサリーや現像タンクなど、写真で使うものの半分くらいは我楽多屋さんで揃えました。この展示で使っているビューワーなんかもそうです。何か決まったものを探しに行くのではなくて“ここに来ると新たに欲しいものが出てくるかもしれない”という楽しみがあるんですよね。

編:なるほど。写真を撮ること自体はもちろんですけど、フィルムの構造とか現像の仕組みとか、そういうところにも魅力を感じたんですね。

副:そうですね。2019年くらいまではデジタル写真の可能性というところを追求していて、フィルム写真は趣味で撮る程度でした。作品としてはデジタルで制作した大きめのプリントを展示したり、コンペに出したりしていました。実はフィルムで作品を作るようになったのは最近で、特に2023年にロンドンに行ってから力を入れ始めました。海外での写真プリントの環境がよくわからず、機材や道具も高かったので、どうしたものかと思っていたところに目をつけたのがリバーサルフィルム(撮影した画像が反転せずにそのまま記録されるタイプのフィルム)でした。これなら水場さえあれば、狭いスペースでよく知らない環境でも写真作品が作れるなと思ったんです。

編:リバーサルフィルムも高価ですよね。ロンドンで手に入れるのに苦労されませんでしたか?

副:実はこれ、一般的なネガフィルムなんです。大学の写真センターで助手をしていた頃、スタッフたちと一緒に、いろんな現像方法を仕事半分・遊び半分で研究していたんです。そのなかで、ネガフィルムをリバーサルフィルムに変換する方法を試していました。当時はなかなかうまくいかなかったのですが、ロンドンに行ったときに「この限られた環境で作品をつくるにはこの方法しかない」と思って、アパートの屋根裏部屋で大家さんに隠れながら半年くらい現像を繰り返してさらに研究しまして。そして自分なりのレシピを編み出しました。

編:それはすごい!じゃあこちらに並ぶ写真作品は、技法も完全オリジナルのレシピで作られたもので、その質感もここでしか味わえないんですね。制作の裏側もあわせて鑑賞すると非常に面白いです。

実在する山々の風景写真に込めた思い

編:今回の作品群にある『アララト山』や 『シナイ山』などは生成AIにより生み出されたイメージですが、全て実在する山なんですよね。これらの山の風景をモデルにしたのはなぜでしょうか。

副:それが実は少し深刻な話でして。数年前にアルメニアという国で、フィルムの大判カメラを使った撮影を子どもたちに教えるワークショップを行う機会をいただいたんです。TUMO(ツーモ)という、中高生がアニメーションやプログラミングなどの最先端デジタル技術を無料で学べる教育機関での仕事でした。

そのとき現地で目にした『アララト山』は、聖書にも登場し、アルメニアの人々にとって非常に大切なシンボルでした。けれども、山はとなりの国の領土にあり、その国とはずっと緊張状態が続いているんです。

教え子たちに、学校を卒業した後はどうするのか聞くと「徴兵があるので前線に行くつもりだ」と言うんです。今は領土を奪い合うよりも、高度な技術を持った人材を活かす方がいいはずなのに、どうしてこんなことになってしまうんだろうと思ったんですね。

僕は、それぞれの国の物語や歴史のために、戦争が繰り返し起きてしまうのではないかと思っていて、この構造を俯瞰して見ることができないかと考えたんです。それが実在するモチーフを、AIで生成した架空のイメージに落とし込むことで物語を作り、「将来真実になってしまうかもしれないもの」として表現したんです。そして「これらは偽物だけど誰もがこういった物語の犠牲になり得ることがあるよね」と僕が語ることで、少しでも戦争にのめり込む人がいなくなればという思いがあるんです。だからこれはもともとアルメニアの人々のみにならず、彼らと対立している人々のためにも作った作品でもあるんです。

編:アルメニアでの衝撃的なご自身の体験が元になっているんですね。

副:そうなんです。その後に行くロンドンもあらゆる民族の人たちが共存している国で、例えば仲良くなった人が、こないだまでいたアルメニアでは嫌われていた民族だったりすることもあるんです。そうするとなんとも言えない気持ちになるわけです。そうなったときに、この作品を作るしかなかったんです。

編:いまの話を聞いて、この作品はこれだけの枚数があることで成り立っている印象を受けました。色々な角度から景色を眺めることは、当事者たちが色々な立場で同じものを見ていることを表現しているようにも感じます。

副:確かに、それもありますね。加害者や被害者、敵や味方、あるいはそれぞれの民族といった特定の立場に立たず、視覚的に語ろうとすることは、自分自身のためでもありますから。日本にいたら、きっとこういうことは考えなかったと思います。日本では、さまざまな民族が入り混じって暮らすような環境はあまりありませんからね。

「嘘と本当の区別がつかなくなっている時代にいる」という感覚を体験してしてほしい

編:この作品をご覧になった方、あるいはこれからご覧になる方には、どのように解釈してもらいたいと考えていますか?

副:僕がやりたいことは、どんな意見が出ても変わるものではありません。だからこそ、逆にこれを見て「違うことを思いついた」「こんなことを感じた」といった声を聞かせてもらえると嬉しいなと思っています。

いま、この同じフィルム上にはさまざまな山の風景が並んでいます。しかし実際には、登山のようなプロセスを経なければ見られない景色もあるはずで、こうして異なる角度からの風景が一度に並ぶことは、ありえないはずなんです。でもみんなそれに気づかない。登山のプロセスすらAIに生成させて、下山までの様子を作り上げたらあまりにも嘘すぎるじゃないですか(笑)でもそれを面白いからやってみてくださいなんていう意見もあって、そういう声をいただくのが非常に嬉しいんですよね。

編:確かに、私も違和感を感じなくなっていました。

この展示会のフライヤーには作品の解説も記されていますが、副島さんとしては、必ずしも狙いや意図通りに受け取られなくても構わない、というお気持ちなんですね。

副:はい。新しい時代というか、嘘と本当の区別がつかなくなっている時代にいることを、僕は面白がれるし、ここで体験してもらうだけでも意味があると思っています。

昔は絵に描かれていたことが本当だと思われていた時代があったじゃないですか。それが写真に変わって、絵はアートになって、今度は写真に真実性がなくなってきている。

編:はい、私はフィルムだったら嘘はつけないかなと思っていたのですが、副島さんの作品を拝見して遂にフィルムでも……と思いました(笑)

副:すみません(笑)フィルムは嘘をつかないだろうと信じていた人たちの気持ちを利用しちゃいました(笑)

ただ、コラージュや、デュプリケートといった複写の様に、印画紙からフィルムを起こす方法というのは昔からあるんです。かつてはプロパガンダなどにもよく使われていて、修正を加えたものを撮影してフィルムに焼き付ける。そうして発信されたものを当時の人々は、「真実」だと信じていたんです。

僕はそこからヒントを得ていて、それを生成AIに置き換えてやっている、ということなんです。

編:そこを思いつくこと自体が面白いですし、テクノロジーを使いこなしている証でもあると思います。

最後に伺いたいのですが、写真という言葉には、一応、”真実を写す”という意味が込められています。副島さんご自身が考える「写真作品」の定義や、「正解」のようなものはあるのでしょうか。

副:そうですね。一つ心がけているのは、「作品が観た人の頭の中で最終的に完成する」ということです。画質の良し悪しや、何を撮るかといったことよりも、観た人が直後でもいいし、何年か後でもいいから、ふと何かと結びついて「あ。」と思えるような作品でありたいです。

例えば別の作品で、ロンドンのビクトリア時代の廃墟にある錆びた壁を景色に見立ててモノクロで撮影したものがあるんですが、それを観た人たちはそれぞれ違うストーリーを抱いていました。壁の錆びた模様や建築のモチーフからノスタルジックな感情を思い起こす人もいれば、侘び寂びのような日本的な美意識を感じる人もいたんです。

僕にとって写真というのは、「借りてきたものを、そこに置く」ことに近い感覚です。そして、その「借りてきたもの」を通して観た人の中で作品が完成する。たとえそれがAIから借りてきたものであったとしても。そこに写真の面白さがあると思っています。

ーーーーー

写真展について、大変興味深いお話を伺うことができました。

会場となるGyaller463は、冒頭でも触れたように、中古カメラやアクセサリーを扱う、我楽多屋さんが新たに開設した写真ギャラリーです。オーナーの野田さんは「初回から少し驚かれる展示スタイルかもしれませんが(笑)、気軽に写真を見てもらえる場所を目指しています。ぜひ多くの方に利用していただければ嬉しいです」と話していました。

個性豊かな街・荒木町に、これもまたカラーを持つギャラリーが誕生したことで、これからも多くの面白い人々が集まってきそうです。

【作家プロフィール】

副島 泰平(そえじま たいへい)

1992年東京生まれ。東京とロンドンを拠点に活動するアーティスト・写真家。

「人間が人間であるために必要な物語とは何か?」をテーマに、国内外で制作、発表を行う。

東京藝術大学修了後、同大学付属写真センター教育研究助手、アルメニアTUMO(ツーモ)での講師経験を経て2023年に渡英。同地では2024年よりポーラ美術振興財団・在外研修員として活動。2025年秋より吉野石膏美術振興財団・在外研修員として再渡英予定。

インスタグラム:https://www.instagram.com/soejima.taihei/

【写真展情報】

副島泰平写真展『山景と生成』

・会期:2025年8月16日(土)〜9月14日(日)

・会場:Gallery 463

・住所:東京都新宿区荒木町8 木村ビル2F

・開館時間:12:00 〜19:00(日・祝は〜17:00) ※火・水曜休み

・Gallery463展示情報

インスタグラム:https://www.instagram.com/gallery_463/

我楽多屋HP:https://camera-kaukau.lekumo.biz/arrow/